26.01.2018 08:00 bis 26.01.2018 12:00

Weiterbildungsangebot für Erwachsene

Am Kollegiumstag der Kreisschule Unteres Fricktal bauen Lehrpersonen vom Niveau Real bis Progymnasium Solaranwendungen, welche ihnen das praxisnahe Unterrichten im Klassenverband ermöglichen werden.

Ohne Sonne gäbe es weder genügend Licht noch Energie um zu leben. Das solare Potential ist immens und noch weitestgehend unausgeschöpft. In den letzten Jahren ist Solarstrom konkurrenzfähig geworden. Die Energiewende ist nicht mehr aufzuhalten, denn sie demokratisiert die Energiewirtschaft und schont gleichzeitig Umwelt und Klima. Künftig kann jeder seine Energie selber aufbereiten und speichern. Höchste Zeit über nachhaltige Energieträger zu sprechen. Wie dies geht, welche Zusammenhänge wichtig sind und wie Sie mit Ihrer Klasse ein einfaches Solar-Projekt durchführen können, erfahren Sie im Solarmodul von Fabian Müller.

Nach einem kurzen Theorieeinschub arbeiten Sie in Gruppen an praxisbezogenen Beispielen. Sie bauen im Team ein Exponat, welches Sie später zum Unterrichten an ihrer Schule verwenden können.

Die Sonnenenergie spielt für die Energiezukunft eine wichtige Rolle, keine andere erneuerbare Energiequelle kann so vielseitig genutzt werden. Dank Solarenergie kann jeder zum Energieproduzenten werden, sei es auf dem eigenen Hausdach, Balkon oder mit mobilen Anwendungen im Alltag.

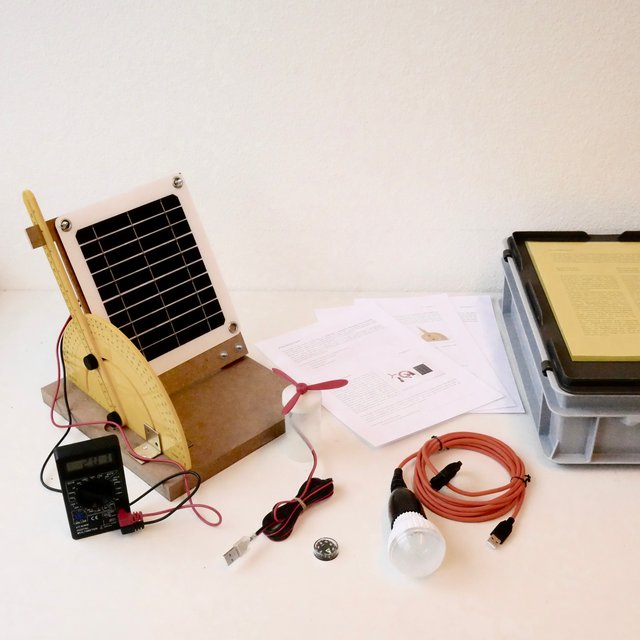

Dieser Workshop ermöglicht Ihnen eine sehr praktische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Anwendungsbereichen der Solarenergie und wie diese im Unterricht spielerisch behandelt werden können. Als Team eines Schulstandorts erstellen Sie gemeinsam einen Solar-Experimentiersatz, welcher danach an Ihrem Schulstandort im Unterricht verwendet werden kann und die restliche Zeit als Handyladestation im Lehrerzimmer zum Einsatz kommt. Daneben bauen Sie einen Parabolspiegel-Solarkocher, welcher ebenfalls als Demoobjekt behalten werden kann.

Teilnehmerzahl: 2x max. 12 Personen

Geeignet für: Alle, die gerne werken/konstruieren und mehr über die Anwendungsmöglichkeiten der Solarenergie erfahren möchten.

AUFBAU

Teil 1 Einführung (ca. 20-30 Min): interaktive Einführung in das Thema und das Aufzeigen von versch. Nutzungsmöglichkeiten: Vermittlung des nötigen Basiswissens zum Thema, mit Material aus dem Solarmodul (Werbung für Solarmodul EZS)

Teil 2 Hands on: In einem zweiten Teil sollen die Teilnehmer etwas Konkretes erstellen, das danach als Unterrichtsmaterial für das gesamte Kollegium zur Verfügung stehen soll. Und zwar etwas, das nachher einen Sinn im Kollegium hat. Etwas das im Lehrerzimmer gebraucht werden kann (wie Handyladestation) oder das als Unterrichtsmaterial zur Verfügung steht (kleinere Solarexperimente).

Weiter sollen die Teilnehmer weitere kleine Solarexperimente für die Schülerinnen kennenlernen, welches durch EZS bezogen werden kann. Deine Idee mit der Liste (Bezugsquellen) finde ich gut, jedoch soll EZS schon als Hauptanbieter hervorgehoben werden. Am besten warten wir hier einfach einmal ab, was die Schulleitung meint. Aber Anleitungen können und sollen abgegeben werden.

Einführung:

- Die drei Phänomene der Sonne auf der Erde: Wasserkreislauf, Wind, Photosynthese

- Energielandschaft: Die Sonne als Ursprung der meisten Energieträger

- solares Potential und Zusammenspiel der Erneuerbaren

- Photovoltaik und Solarthermie

- Exponate und Anwendungsgebiete

- Funktionsweise Netzeinspeisung und Inselanlage

- Wirtschaftlichkeit und Amortisation

- Fragen

Solar-Exponate erstellen:

- Solar-Fenstert mit Handy-Ladestation / Anleitung FM

> 5W Photovoltaik-Panel mit USB Anschluss mit Saugnäpfen versehen und an Fenster hängen

> Halterung für Mobiltelefon basteln

> Informationen zu Photovoltaik und Ladestation recherchieren und aufschreiben. Die Infos mit Saugnäpfen an das Fenster rund um die Ladestation hängen

>> Das Solar-Fenster bildet Informationen zu PV-Anlagen ab und kann praktisch als Ladestation für Mobiltelefone genutzt werden

>> Die Ladestation kann mit einem Speicher-Akku oder einem Propeller erweitert werden.

>> Das Solarpanel und der Propeller eignen sich als Exponat für den praktischen Unterricht oder als als Handy-Ladestation aufgehängt ein Infoplakat für das Lehrerzimmer/Klassenzimmer

>>> Projektidee für LP mit Anleitung, Materialliste und Fakten zur Photovoltaik

- Solar-Kocher aus TV-Satellitenschüssel und Spiegelfolie / Anleitung FM

> Satellitenschüssel mit 1m² Fläche (=1000W Leistung) mit kleinen Spiegeln oder Spiegelnfolie bekleben

> Aufhängung und Standfuss montieren

>> anwendbare Solarthermie

>> Entspricht der Funktionsweise eines Solarturmkraftwerks in Spanien

>> Das gebaute Solarpanel eignet sich als Exponat für den praktischen Unterricht oder kann in der Klasse nachgebaut werden

>>> Bastelidee für LP mit Anleitung und Materialliste

Weiterbildungsangebot für Erwachsene

24

68.2 kg

1

4 h

37.4 km

0 kWh

Berechnungsweise

Folgenden Formeln verwendet unser Veranstaltungs-Counter

Berechnung PV-Strom in kWh:

Eine Wattstunde entspricht der Energie, welche ein System (z. B. Maschine, Mensch, Glühlampe) mit einer Leistung von einem Watt in einer Stunde aufnimmt oder abgibt. Im Alltag gebräuchlich und verbreitet ist die Kilowattstunde (kWh), das Tausendfache der Wattstunde.

Unsere mobilen Solarkraftwerke sind mit jeweils drei PV-Modulen à 54 W ausgerüstet. Je nach Veranstaltung, Energiebedarf und Technik werden bis zu vier Solaranhänger eingesetzt. Wir zählen die Anzahl eingesetzter Solarkraftwerke und die Sonnenstunden.

Wh = Anzahl Solar-Anhänger • 150 W • Sonnenstunden

kWh = Anzahl Solar-Anhänger • 150 W • Sonnenstunden ÷ 1'000

CO₂-Äquivalente:

Bei der Verbrennung eines Liters Benzin (0.74 kg) bilden sich ca. 2.32 kg CO2 (und Wasserdampf). Dazu werden rund 10.4 kg bzw. 10‘000 Liter Luft benötigt. Bei einem Sauerstoffanteil von 21% sind dies ca. 2.2 kg Sauerstoff.

Die Treibhausgase entstehen aber nicht erst bei der Verbrennung im Motor der Fahrzeuge (Auspuff-Emissionen). Förderung, Transport, Raffinerie, Feinverteilung und Infrastrbauten wie Tankstellen oder Popeline veruraschen ebenfalls Emissionen. Die Treibhausgasemissionen der Bereitstellung von Benzin betragen rund 0.461 kg CO2 bzw. 0.76 kg CO2-eq pro Liter Benzin.

CO₂-Äquivalente (CO2-eq ) sind eine Masseinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase. Neben dem wichtigsten von Menschen verursachten Treibhausgas Kohlendioxid (CO2) gibt es weitere Treibhausgase wie beispielsweise Methan oder Lachgas. Die verschiedenen Gase tragen nicht in gleichem Masse zum Treibhauseffekt bei und verbleiben über unterschiedlich lange Zeiträume in der Atmosphäre. Um die Wirkung verschiedener Treibhausgase vergleichbar zu machen, hat das Expertengremium der Vereinten Nationen (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) das so genannte «Globale Erwärmungspotenzial» (Global Warming Potential) definiert. Dieser Index drückt die Erwärmungswirkung einer bestimmten Menge eines Treibhausgases über einen festgelegten Zeitraum (meist 100 Jahre) im Vergleich zu derjenigen von CO2 aus. So hat z.B. Methan eine 28× grössere Klimawirkung als CO2, bleibt aber weniger lange in der Atmosphäre. Die Klimawirkung von Lachgas übersteigt die von CO2 sogar um beinahe das 300fache. Treibhausgasemissionen können in CO2-Äquivalente umgerechnet und zusammengefasst werden. CO2-Äquivalente werden mit der Abkürzung «CO2-eq» bezeichnet.

Berechnungsgrundlage eingesparte Treibhausgase:

Nomatark produziert – von der Atmung abgesehen – sowohl beim Transport als auch bei der Aufbereitung des Stroms kein Kohlenstoffdioxid. Als Reverenz für das eingespahrte CO2 nutzen wir den CO2-Ausstoss eines durchschnittlichen benzinbetriebenen Pkw addiert mit den Abgasen eines, für die Stromerzeugung handelsüblichen, benzinbetriebenen Stromaggregats minus der CO₂-Äquivalente von Photovoltaikanlagen pro kWh. Aus dem Auspuff des Generators kämen, vom CO2 abgesehen, noch Kleinstmengen (Mikrogramm) weiterer Treibhausgase wie N2O und CH4 (viel weniger als 1 Promill THGE). Diese Treibhausgase werden in unserer Berechnung nicht berücksichtigt.

Wir nutzen unsere mobilen Solarkraftwerke auch als Transportmittel für die Technik. Drei unserer Fahrradanhänger entsprechen dem Ladevolumen von einem Pkw.

Referenzwerte für Treibhausgase:

CO2-eq Benzin: 3.08 kg/L

CO2-eq Pkw: 1.9764 kg/km

CO2-eq E-Bike: 0.1527 kg/km

CO2-eq PV: 42 g/kWh

Benzinverbrauch Generator: 1.3 L/h

Formel für Treibhausgase:

CO2-eq Einsparung durch Transport in kg: Distanz in km • (Anzahl Pkw • CO2e Pkw - Anzahl E-Bike • CO2e E-Bike) = km • (Anzahl Pkw • 1.9764 - Anzahl E-Bike • 0.1527)

CO2-eq Einsparung durch PV in kg: Sonnenstunden • 1.3 • 3.08 - 42 g/kWh

Berechnung km:

Hin- und Rückweg ab unserem Atelier an der Kleinhüningerstrasse 205 in Basel-Stadt. Der Fahrtweg wird via Google Maps eruiert. Egal wie viele Fahrräder und Fahrer:innen eingesetzt werden, als Fahrtweg zählt nur die Strecke zwischen Lager und Veranstaltungsort. Zusätzliche Fahrten (Einkäufe und Personentransporte) vor und während der Veranstaltung werden nicht berücksichtigt.

Anzahl Anlässe:

Jeder Veranstaltungstag wird einzeln gezählt. Mehrtägige Events werden als mehrere Anlässe gewertet. Workshops an Schulen werden pro Klasse gezählt.

Quellen:

IPCC 2021 Sixth Assessment Report

Rolf Frischknecht, treeze Ltd.

CO2-Äquivalente PV: Ökobilanz Strom aus Photovoltaikanlagen, Factsheet v1.0, Update 2020, treeze Ltd.

Umweltbilanzierung von Verkehrsmitteln: Matthias, Tuchschmidt, Halder, Markus (Hrsg.): mobitool Grundlagebericht. Bern: Schweizerische Bundesbahnen, SBB 2010.

Benzinverbrauch Generator: Stromagregat Berlan BSTE, 4-Takt Benzin, 2'500 W